日商簿記1級に2度目の受験で見事に合格し、税理士試験の受験資格を手に入れた筆者。

現在進行形で税理士試験に挑戦中です。(簿財法消合格済)

低学歴で自分に自信がなかった数年前とは大きく変わりました。

ネット上に溢れるスター級の受験生とは程遠い、凡人の受験歴ですが勇気を出して晒します。

- 税理士試験に挑戦しようか悩んでいる方

- 税理士試験に挑戦中で心が折れそうな方

- 低学歴でも一発逆転、人生を変えたい方

そんな方々の参考になればと思い、これまでの筆者の受験歴などをまとめました。

ベテラン受験生の受験歴を見て、自信をもってもらえれば嬉しいです。

とんでもなく長いので、目次から読みたい部分に飛んで読んでください。

この記事でわかること

- 税理士の魅力

- 税理士試験の概要

- 独学か専門学校か

- おすすめの科目選択

- 受験9年目の科目別、累計勉強時間

- 筆者の受験歴、合格体験記

- 年度別の成績と本試験の合否

- 心が折れそうになったとき、諦めそうになったときの対処法

- 税理士試験を撤退するタイミング

税理士を目指した理由

学歴が関係ない

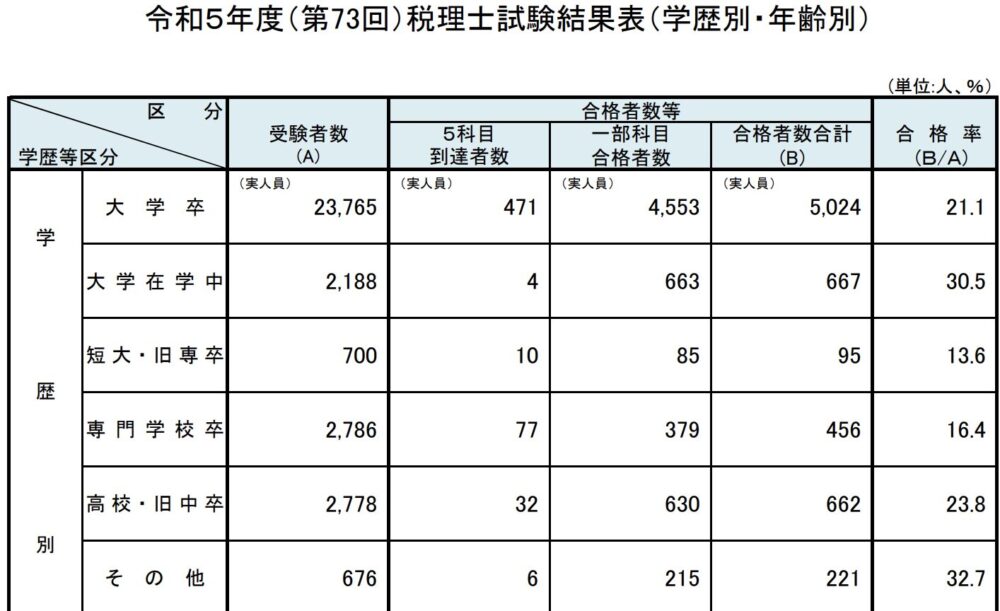

税理士になるのに学歴は関係ありません。

筆者のように低学歴の人間でも、人生一発逆転の可能性がある魅力的な資格です。

令和5年度のデータによれば高卒・中卒者の合格率は、現役大学生に次いで2番目に高くなっています。

そこそこ高年収

厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」によれば、税理士の平均年収は約950万円。

働きかた次第で年収1,000万オーバーも余裕で狙えます。

定年がない

税理士にはサラリーマンと違い、定年はありません。

健康である限り細く長く、ずっと働くことができます。

平均寿命が延び続ける現代の日本で、老後のお金の不安がなくなるのは大きいですよね。

社会的な信用力

税理士は士業です。

公認会計士、弁護士などと並んで高い信用力があります。

自分、税理士です

さらっと言えたらカッコいいですよね。

最強の自由業

税理士は最強の自由業。

筆者のように「やりたいことだけやって生きたい」性格なら税理士はオススメです。

税理士試験の概要

税理士試験の受験資格

税理士試験の受験資格は3パターンあります。

筆者のように低学歴の場合は資格(日商簿記1級又は全経簿記上級)取得を狙っていきましょう。

受験資格の撤廃により会計科目は誰でも受験可能になりました。

税法科目は以下の要件のいずれかをクリアする必要があります。

税理士試験の合格率

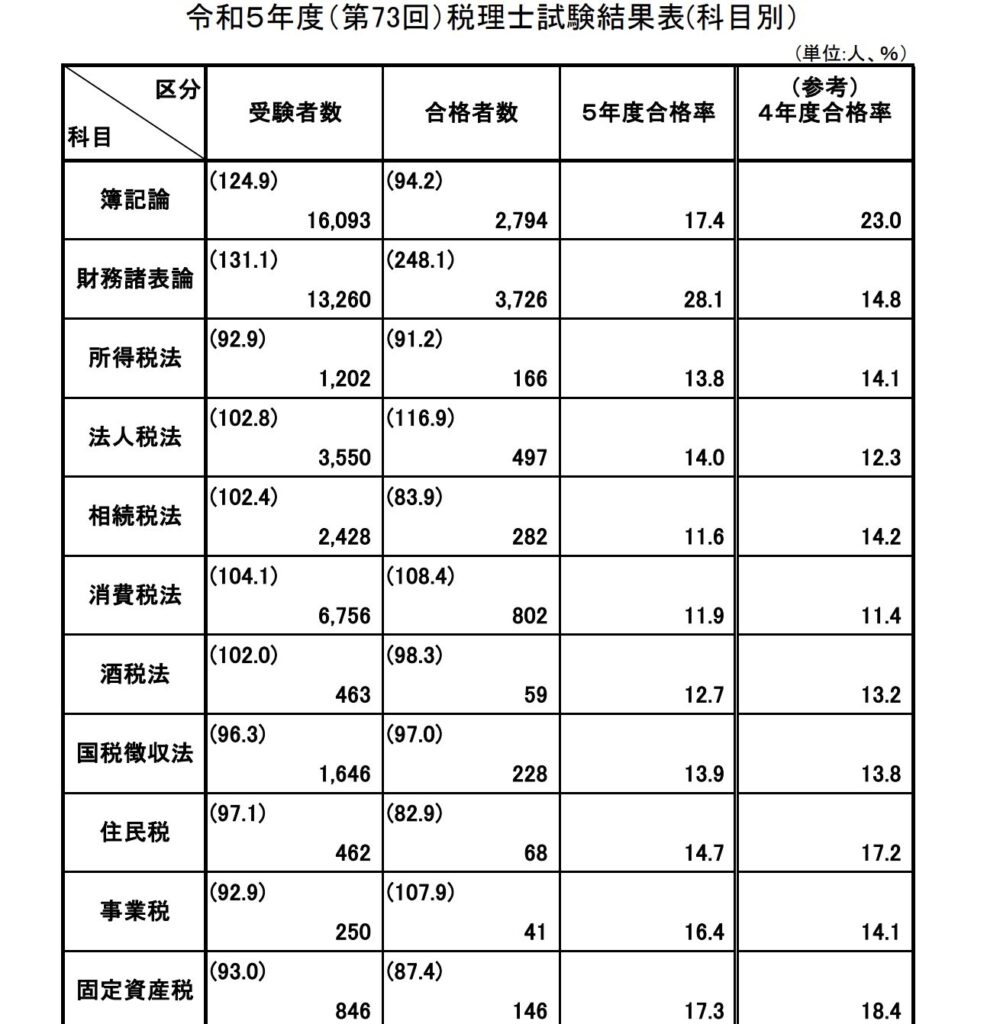

近年の税理士試験の合格率は会計科目(簿記論・財務諸表論)で15から25%。

税法科目で10から15%、平均すると16%前後になっています。

科目合格制度

税理士試験は科目合格制度を採用しています。

合格した科目は一生有効。

何年かかってでも、働きながら5科目合格すればOKです。

社会人受験生が多い資格、科目合格だけでも転職・就職に有利です。

税理士試験の日程

税理士試験は年1回、8月前半に行われます。

令和6年度は8月6日から8月8日までの3日間でした。

合格発表は毎年11月末。

令和6年からはインターネットで合否が確認できるようになりました。

合格までの期間

働きながらの受験生がほとんどなので、税理士になるまでの受験期間は長いです。

あわせて読みたい

税理士試験が簡単だった年は一度もない

上位15%に入ることの難しさ

今までに何度も本試験を受験しました。

合格した年も、不合格だった年も簡単だった年は一度もありません。

本試験で上位15%に入るのは大変です。

仕事以外の時間は基本的にすべて勉強時間。

そして究極の緊張感の中、本試験会場で2時間・一発勝負で合格答案を書かなければなりません。

独学はやめておけ

税理士試験は相対試験。

相対試験で重要なのは「みんなができる問題」をしっかり正答すること。

独学では「みんなができる問題」がわかりません。

専門学校を利用しよう

税理士試験の勉強は専門学校を利用すべき。

数年前と違い、今では独学と変わらない金額の専門学校もあります。

専門学校でインプット時間を短縮しつつ、「みんなが出来る問題」を学びましょう。

当ブログでは会計科目はスタディング、税法科目は大原・TACをオススメしています。

あわせて読みたい

オススメの科目選択

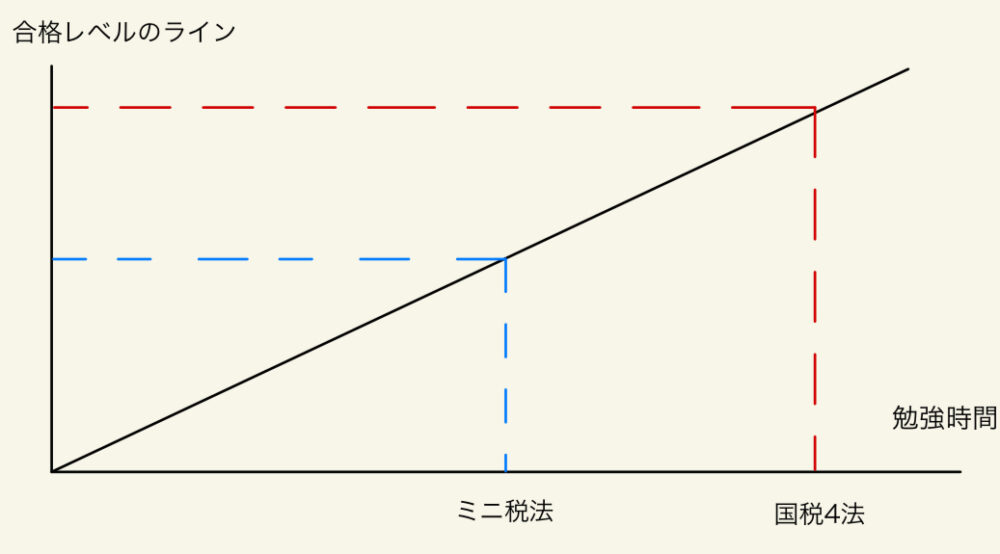

国税4法から選択しよう

税法科目は国税4法(法人・所得・相続・消費)から選ぶのがオススメ。

合格レベルに達するまでに各科目1,000時間以上かかりますが、努力すればするほど合格可能性が高まります。

実務でも役に立つ科目ばかりです。

ミニ税法のリスク

国税4法以外のミニ税法はボリュームが少ないので、合格レベルに達するまでは早いです。

ほとんどの受験生が合格レベル。

ミニ税法の本試験は満点勝負です。

年1回の試験でたった1箇所の電卓ミス、転記ミスでまた来年。耐えられますか?

実際の科目別の累計勉強時間

科目別累計勉強時間

専門学校の標準学習時間では絶対に合格できません。

各科目、2倍から3倍はかかります。

簿記論、財務諸表論はスタート時点での簿記レベルにより必要な時間は変わります。

筆者は日商簿記1級合格からの挑戦でしたが、このぐらいかかりました。

今までの生活を捨てる覚悟

各科目の合格には最低でも、年間1,000時間以上の勉強時間が必要。

働きながらの場合は、仕事の時間以外すべて勉強時間になります。

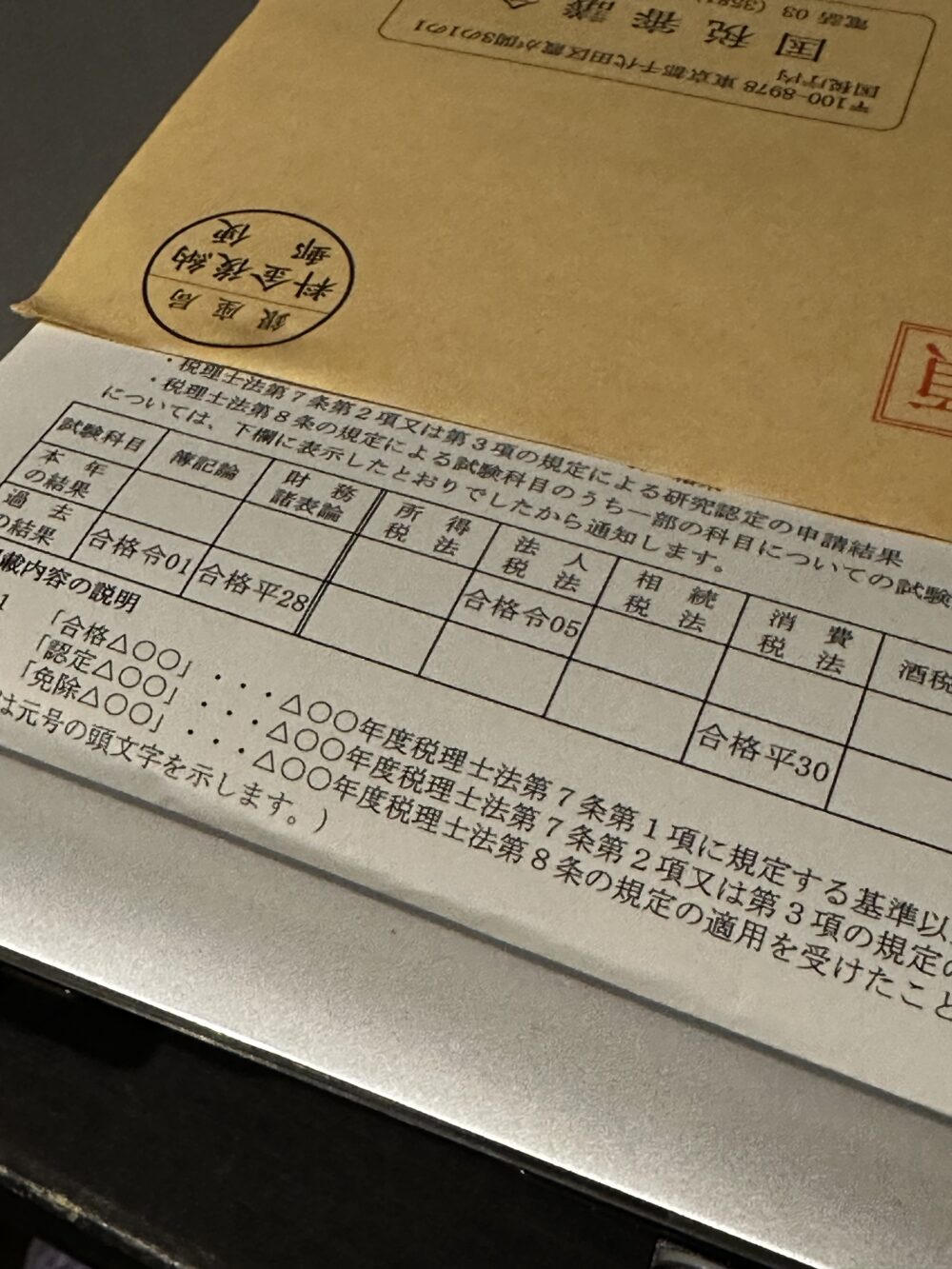

筆者の受験歴

これまでの受験歴は以下のとおり。

平成28年 簿記論 1年目 不合格

簿記1級ホルダーに講義は不要

日商簿記1級に合格後すぐにTACの税理士講座に申込みました。

簿記論は基礎マスター+上級コースを選択。

ネットの情報どおり講義のほとんどは、すでに1級で学習済みの内容でした。

簿記1級合格レベルであれば簿記論の講義は不要。

過去問演習をして、直前期から資料通信で答練だけ受ければ充分に合格可能です。

簿記2級から挑戦するなら専門学校に行くことも検討しましょう。

税理士試験を簡単だと思った

普段の答練の成績はだいたい上位20%ぐらい。

4回の受験の中で1年目が1番、簿記の力がありました。

TAC公開模試はS判定。

「余裕だな、合格間違いなし!」そう思っていました・・・

緊張の初受験

本試験でも自信満々の筆者は素読みもせずに、第一問の頭から順番に問題を解きはじめます。

もちろん初めての本試験で緊張もありましたが、何となく落ち着かない。

その結果、第3問に入る前に70分も使ってしまうのです。

大急ぎで第3問を解き、ひととおり解き終えます。

税理士試験は甘くない

数日後、自己採点で凍りつきました。

ふわふわした気持ちで解いた、第一問がボロボロの出来。

第3問もAランク問題を見落として、BCランクばかり正答していました。

TACのボーダーラインにぎりぎり届かずぐらいの点数でしたが、第一問のボロボロ具合から望みはかなり薄。

普段の答練の成績で上位になったことで完全に浮かれていたのです。

12月の結果は不合格、 勉強時間は約500時間です。

働きながらの簿財同時学習は、簿記1級からでもなかなかきつかった。

あわせて読みたい

平成28年 財務諸表論 合格体験記

全経上級から財務諸表論

財務諸表論は筆者の受験歴で唯一、苦労した記憶がない科目。

これは全経上級を取得していたことが大きかったです。

全経上級では日商簿記1級より会計学で理論の論述問題が多いので、財務諸表論の理論は知識を上乗せしていく感じで大丈夫でした。

財務諸表論の理論は税法科目のように丸暗記でなくても、キーワードをつかって結論が合う文章が作れれば合格できます。

全経上級はおすすめ

全経上級は転職市場ではあまり評価されないマイナー資格ですが、税理士試験(税法科目)の受験資格にもなりますし、財務諸表論の理論対策にもなります。

税法科目の受験資格がない場合は、是非受験することをオススメします。

合格科目が続ける勇気をくれる

平成28年本試験の問題では包括利益やヘッジの問題がされたようです。

正直まったく憶えてないのですがw

本試験後の自己採点はボーダー+2、3点ぐらい。

普段の答練は上位10%前後、公開模試はAランク。

勉強時間は約500時間、12月の結果は合格でした。

初受験で1科目取れたのは大きかったです、これが無ければ心が折れていたかも。

財務諸表論は簡単

財務諸表論は基本的に、本試験でも時間内に解き終わる科目です。

計算は簿記論をやっておけば、表示科目と注記だけでOKですし。

理論があるので専門学校を利用して、サクッと合格してしまいましょう。

あわせて読みたい

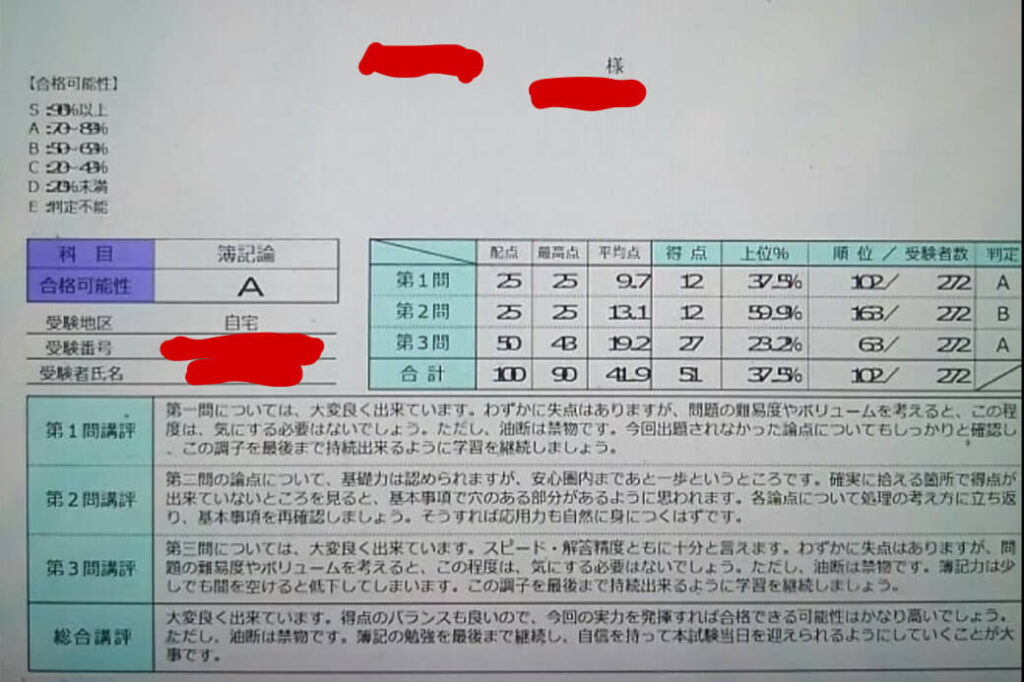

平成29年 簿記論 2年目

働きながら2科目はしんどい

初受験の不合格通知がきてから、TACの上級コースを申込みました。

消費税法とのダブル受講だったので、講義を試聴するだけで勉強時間のほとんどを使ってしまいます。

今思えば直前期の答練だけで充分でした。簿記論はアウトプットを重視すべきです。

それでも前年までの蓄積があったので、普段の成績は上位30%ぐらいでした。

公開模試はA判定、消費税法に時間を取られて計算力がだいぶ落ちているのを感じましたね。

過去に戻れるなら、消費税は切って簿記論1科目に絞ります。

合格科目なしはへこむ

「まぁ受かるだろう」ぐらいの気持ちで臨んだ本試験ですが。

12月の結果はまたもやA判定、自己採点ではぎりぎりボーダー付近だったので精神的にかなりこたえました。

「税理士試験をやめてしまおうか」とも思ったくらいへこみました。

簿記論2年目の勉強時間は400時間ぐらいです。

平成29年 消費税法 1年目

初めての税法

初受験で簿記論が戻ってくる可能性が高かったため、初めての税法はボリュームの少ない消費税法を選択しました。

会計事務所の実務で、消費税法の知識が必須だと感じたからです。

当時は軽減税率やインボイスといった論点もなく、まだミニ税法と呼べるボリュームでした。

なので簿記論との二科目合格も夢ではない、と甘い考えをもってしまったのです。

消費税は改正しまくりで、もうミニ税法とは呼べませんね。

税法理論暗記のレベル

初めての税法科目で、すぐに衝撃を受けます。

講師は当然のように「このページを丸暗記してください」と言ってきます。

財務諸表論のようにキーワードで作文するのではなく丸暗記。

答練で上位に入ったことは一度もありません、公開模試はBランク。

自分の中で理論暗記のやり方も固まっていない、初の税法はボロボロの成績でした。

税法の壁を知った1年

本試験直前でも、完璧と言える理論はほとんどありませんでした。

簿記論が受かればOKといった考えで、ほぼ記念受験です。

本試験ではベタ書きが書けず、試験終了時点で不合格を確信。

自己採点もしていません、本命の簿記論も不合格で一番つらい年でした。

平成30年 簿記論 3年目

モチベーションの維持が難しい

同科目で3年目にもなると、勉強のモチベーションがだいぶ下がってきます。

とくに簿記論は改正点もほとんど無く、毎年同じような勉強内容なので。

- このままの勉強で合格できるのか

- 専門学校が悪いのではないか

- 中卒の自分にはやはり無理な挑戦だったのか

などなどネガティブな考えばかりで、当時はかなり病んでいました。

合格体験記を読みまくる

そんな時に勇気をくれたのが、税理士試験合格者の「合格体験記」。

なかには10年以上受験し続け、やっとの思いで合格を勝ち取った人もいます。

合格者の合格体験記は読んでおいて損はないです。

合格者たちが税理士として独立して、のびのびと生きているのを見て

やっぱり自分も税理士になりたい!これまでの数年間の勉強を無駄にするわけにはいかない!

そう自分に言い聞かせました。

引っ越しをする

このタイミングで勉強時間を確保するために会社の近くに引っ越し。

引っ越し先では時短家電に積極的に投資して、可能な限り勉強時間を作り出しました。

ドラム式洗濯機は全人類におすすめです、マジで生活変わります。

インプットを削る

TACの答練は上位30%ぐらいをウロウロ、公開模試はA判定でした。

3年目からは講座は直前期のみ。

筆者は講義込みで申込みましたが、簿記論は改正が無いので資料のみでいいと思います。

簿記論は問題演習がやっぱり大事です。

取捨選択が難しい

本試験では第二問で転換社債型新株予約権と減損会計が出題されました。

減損会計はのれんを含むタイプの若干難しい問題。

ここでまた取捨選択を間違えてしまいます。

減損会計を熱くなって最終値まで解き切った結果、新株予約権に全く手を付けずに終わってしまったのです。

「みんなができるところ」ではなく「自分ができるところ」から手を付けてしまったのです。

税理士試験はとにかくAランク

本試験直後の感触は悪く無く、自己採点もギリギリボーダーぐらいでした。

しかし正答率の高い新株予約権の基本問題を落としたため、減損会計が合っていても12月の結果はまたもや不合格。

一生簿記論に合格できないのでは?と絶望しました。

平成30年 消費税法 合格体験記

理論の暗記方法の確立

消費税法も2年目になると理論の覚え方も確立されて、暗記題数もABランクのみ30題程度は暗記して本試験に臨みました。

理論暗記はスケジュールをしっかり管理して、スキマ時間を有効に使いましょう。

税法で初のSランク

計算は課税方式別のパターンをしっかり覚えたら、あとはひたすら取引分類と納税義務判定を勉強していました。

普段の答練では良くて上位40%程度。

不安なまま受けたTAC公開模試ではなぜかSランク。

びっくりして滅多にしない質問電話をしてしまいましたw

答練の成績は気にしすぎるな

当時はまだ、公開模試だけは解答解説が後日郵送されていました。

普段の答練で通信生はベタ書きを書き写したり、制限時間を守らずに解答している受験生が相当数いたようです。

講師曰く、公開模試ではそれができないため本来の順位が出たとのこと。

近年では公開模試でも解答解説が一緒に郵送されますね。

自宅受験者の成績をみれば明らかに不正の匂いがします。

自分の公開模試の成績は会場受験者の成績に当てはめて判定しよう。

TACの予想が大当たり

本試験では納税義務の横断的な理論が出題されました。

TACのN宮先生が授業で重点的にやっていたのでバッチリ解答。

事例理論についても輸出物品販売所のみ白紙で、あとはそれなりに結論を合わせつつ解答できました。

計算は簡易と本則の2題形式でしたが

- 簡易課税は最終値合わず

- 本則は個別・一括の算式の途中まで解答

これで合格でした、自己採点はちょうどボーダーでした。

理論と計算のバランスが重要

計算はそこそこでしたが、納税義務の横断的理論をばっちり書けたのが大きかったです。

専門学校の定期テストでわざと省略して、どれくらい減点されるかを試すのもいいですね。

税法は理論と計算、バランスよく解答してください。

令和元年 簿記論 合格体験記

簿記論1科目に絞る

簿記論4年目(恥

何としても合格するため追加の税法科目は無し。

4年目も講座の申し込みは直前期のみです。

答練の成績は上位30%をウロウロ、公開模試はA判定。

基本問題のみに絞る

基礎のAランクだけ取りきれば絶対受かる!

そう確信していたので、トレーニングの応用・研究は一切やりませんでした。

ひたすらテキストの例題・トレーニングの基礎・答練の繰り返し。

周りをみる

本試験では分配可能額・連結会計が出題されました。

分配可能額は完全にスルーし、連結会計は1番最後に解答。

日商簿記1級合格者にとって簿記論の連結会計は簡単です。

他の受験生は連結会計ができるのか?いや正答率は低いはず!

そう考えて深入りしないようにしました。

簿記論との決別

自己採点はまたもやギリギリボーダーラインに載るくらいでしたが、この年は「すべての大問の基本問題は全部取り切った」感覚がありました。

12月の結果は合格でした。

税法の合格より簿記論の合格が一番嬉しかったですw

長かった簿記論との戦いがようやく終わりました。

令和2年 法人税法 撤退

税理士試験の最難関科目

この年はついに最難関と言われる法人税法の初学者コースに申し込みました。

噂どおりとんでもないボリュームです。

理論の題数は約120題、消費税法の約3倍。

計算もパターンが別表1・4・5さらに決算修正型や留保金など多彩です。

年明けの確定申告シーズンが始まる頃には完全について行けなくなってしまいました。

働きながらだと初学者コースでもキツいです。

受験生活初の未受験

同じ時期には新型コロナウィルスが話題になり始めます。

そんなことを考えていたらモチベが保てなくなり、春前には今年の受験は見送る決定をします。

その後は一切勉強せずに遊びまくっていましたw

余談ですがこの年の本試験はめちゃ簡単で合格率も高かったようです(汗

令和3年 法人税法 1年目

iPadを導入する

新型コロナの影響はまだ続いていましたが、「今年は絶対に受験する」という思いで再び初学者コースを申し込みます。

この年からiPadを勉強に取り入れていきました。

これから勉強をはじめる方には是非iPadを使ってみてほしいです。

理論暗記で精一杯

年内は前年の蓄積があったので、比較的スムーズに勉強ができました。

しかし年明けからは仕事の繁忙期もあり、成績はどんどん落ちていきます。

初めて迎える直前期は、答練の出題理論が1回につき8題以上と殺人的なボリュームでした。

理論の覚え直しで計算の復習まで手がまわりません。

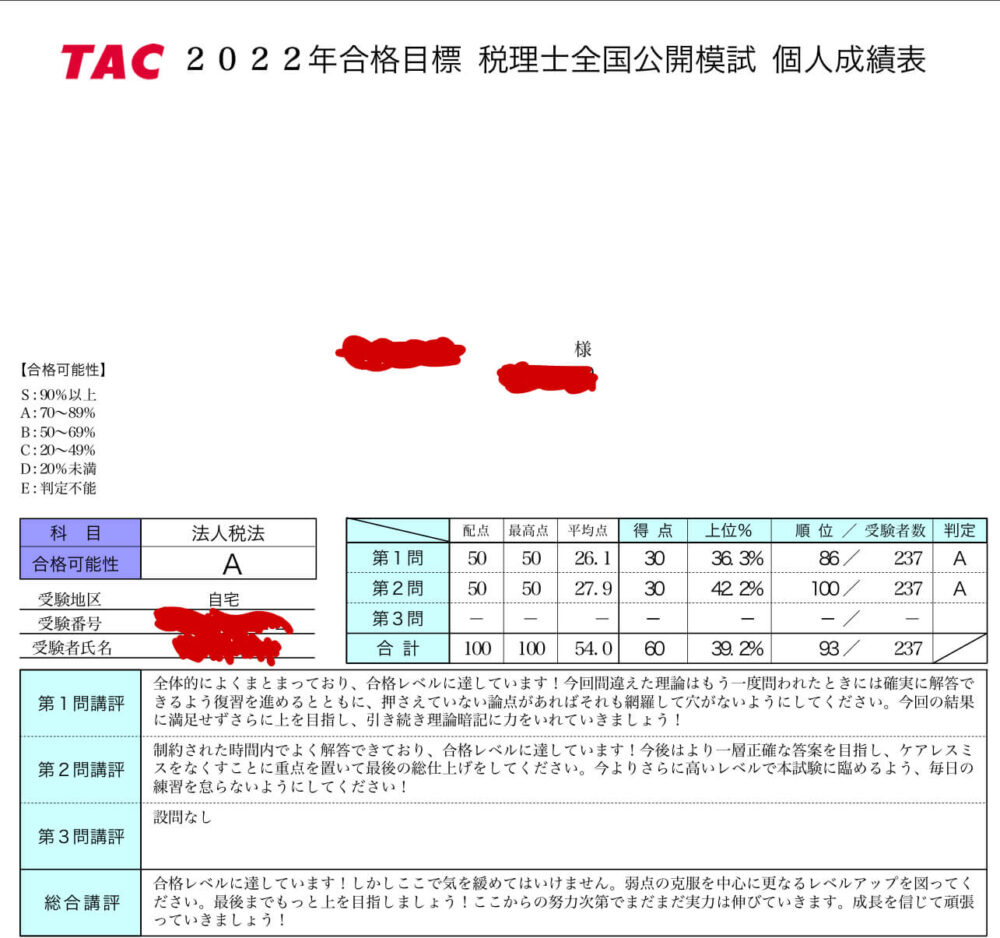

成績上位者には一度も入れませんでした、公開模試はA判定。

勉強時間は測っていませんが、800時間といったところでしょうか。

暗記が不十分で惨敗

本試験では22条関係が出題されました。

22条の2ベタ書きで「契約の効力が生ずる日」という重要ワードを漏らしてしまいます。

機械装置の事例理論も結論を間違えてしまい、手応えはありませんでした。

「もしかしたら受かっているかも?」と期待しましたが12月の結果は惨敗でした。

暗記が不十分だと本試験は戦えません。

事例理論の結論は合わせる

合格者の報告によると機械装置の事例理論に大きな配点があったようです。

計算の解散の問題は、白紙でも合格者が出ていました。

未学習論点は完全に捨ててしまっても受かるようです。

令和4年 法人税法 2年目

上級コースのレベルは高い

不合格の結果を受けて年明けから経験者コースを受講。

経験者コース受講生はめちゃくちゃレベルが高かった。

80点以上取っても成績上位には入りません。

経験者コースをしっかりやっておけば、直前期で新しい論点はほとんど無いので楽になります。

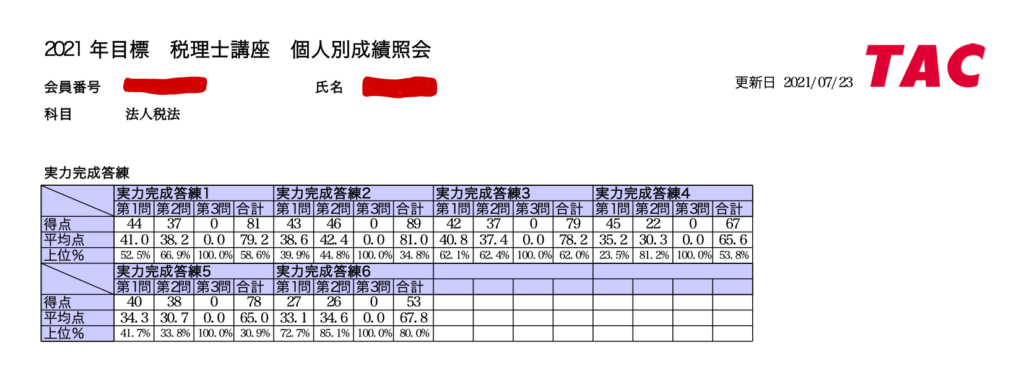

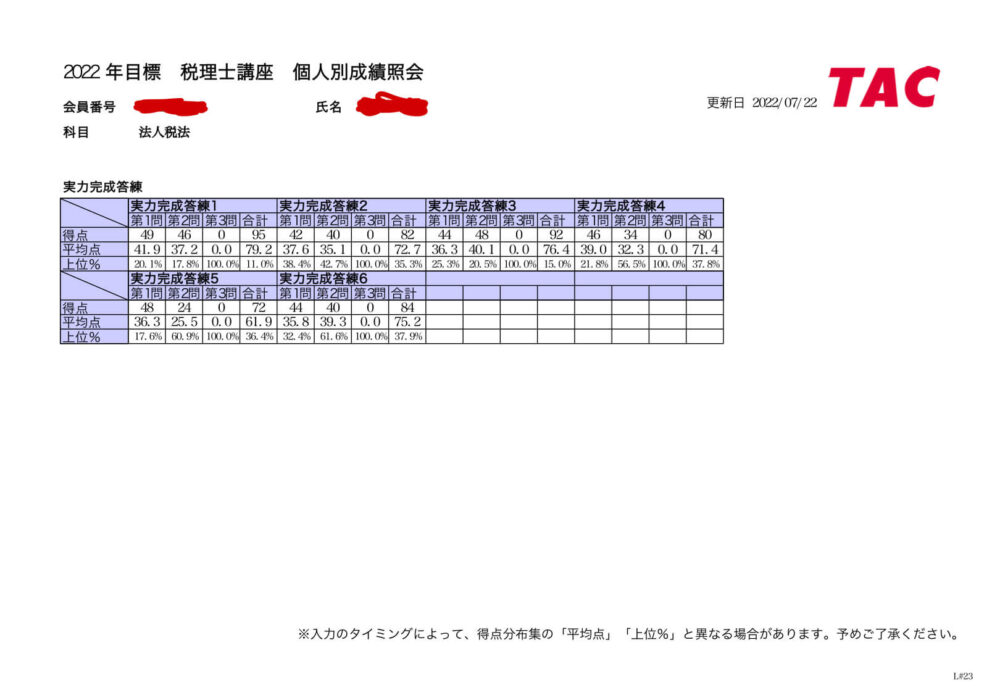

法人税2年目の成績

直前期には成績上位にもちらほら入ることができました。

計算はそこそこで理論を重点的に回していました、公開模試はA判定。

年明けからの勉強時間は500時間ぐらいでしょうか。

本試験直前にはABランクを中心に90題程度は

2、3日で回せる暗記レベルになっていました。

法人税合格に必要な能力

本試験はとにかくボリュームが多く、とても2時間で解き終わる問題ではありませんでした。

計算も事業年度1年未満の問題で「初学者でここまで抑えられてる受験生は少ないのでは?」と試験後は感じました。

理論で外国関係の問題を勝手に捨て問と判断し、白紙のままタイムアップ。

法人税法の合格には理論暗記と基本論点の計算、それに簿記論のような取捨選択が求められるようです。

税務仕訳が大事

法人税法は税務仕訳が切れるかが大事。

理論の柱も税務仕訳から引っ張ってくれば、組織再編もなんとかなります。

とにかくボリュームが多いので、大事な論点から押さえていこう。

全範囲を完璧にしている受験生は絶対にいません。

復習が間に合わない場合には、直近に出題された特殊論点を切り捨てる勇気も必要です。

令和5年 法人税法 3年目

受験専念を検討する

法人税法不合格の結果を受けて、年明けから上級コースを受講。

短期間だけ受験専念するのもありかなと考え始めます。

転職エージェントに登録してみた結果、地方にしては良い給料を貰っていることがわかりました。

会計事務所を退職し受験専念

その後いろいろ考えましたが、お金よりやりたいことを優先することに。

個人の確定申告が終わり、引継ぎもしっかりしてから退職。

思ったほど勉強はできない

退職しても失業の手続きやらで案外忙しかったです。

肩を脱臼したり、カンピロバクターに感染したり。

それと受験専念でも毎日10時間とか勉強できません、自分は。

8時間ぐらいで限界です、集中力が続きません。

なんとか本試験を受験する

GW明けまであまり勉強できませんでしたが、諦めずに本試験を受けてきました。

直前期は全て30%以内、TAC全国模試はS判定。

大原の全統も初めて受けてB判定でした。

本試験は白紙なしで満遍なく解答できましたが、ボリュームが多く規定のベタ書きは書いてません。

ベタ書きに配点が振られる専門学校の配点では、ボーダーにまったく届かず。

「どうやったら合格できるんだ?」と自信喪失気味でした。

まさかの法人税法合格

11月の合格発表。

震えながら開けた通知書には「合格」の文字が。

震えました、4年ぶりの科目合格。

それも最難関、法人税法の合格です。

長い受験生活もようやくラスト1科目まで来ることができました。

令和5年の法人税法は「理論がっつり書いて計算の問2白紙」

「理論省略して計算の問2完答」が合格パターンでした。

あわせて読みたい

令和6年 相続税法 1年目

4科目合格者が集う科目

最後の科目は相続税法を選択しました。

勤務時代に相続税の申告書作成をしたことがありますが、実務だけで対応するのは難しいと感じたからです。

所得税法は基本的な申告書であれば、実務のみで対応できます。

ネット上では「相続税法は官報リーチ勢が最後に選択するので合格しにくい」との噂が。

それでもやっぱり興味のある科目を選択することにしました。

年内に理論を固めるべし

これから相続税法の勉強をするなら、余裕がある年内に理論を固めるのをオススメします。

年内は計算メインでカリキュラムが進みますが、そこまで難しくありません。

専門学校の理論暗記ペースにプラスして、学習済みの論点の理論を覚えていきましょう。

計算の難易度に苦戦した上級期

年明けの上級期に入ると宅地、非上場株式の応用論点が追加されます。

これが難しい。というかパターンが多くて覚えられない。

相続の計算問題は宅地と非上場株式が正解できないと点数は伸びません。

理論の予告題数も増えるので、初学だと専念でもかなりシンドかったです。

7割8割取っても上位には入れません。相続税法のレベルの高さを感じました。

成績が上がらず苦しんだ直前期

計算、理論ともに自信がないまま直前期に突入。

直前期からは理論ドクターも予告範囲に追加されます。

体感では法人税法の直前期より理論暗記がシンドかったです。

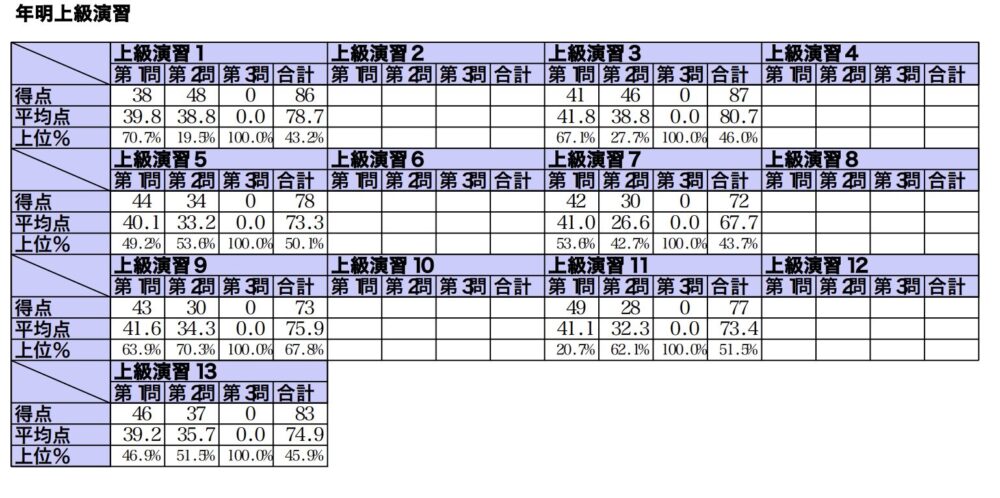

結局、直前期は合格目安とされる上位30%以内には一度も入れませんでした。

初学は答練の順位は気にするな

直前期の成績は上位30〜50%あたりをウロウロ。

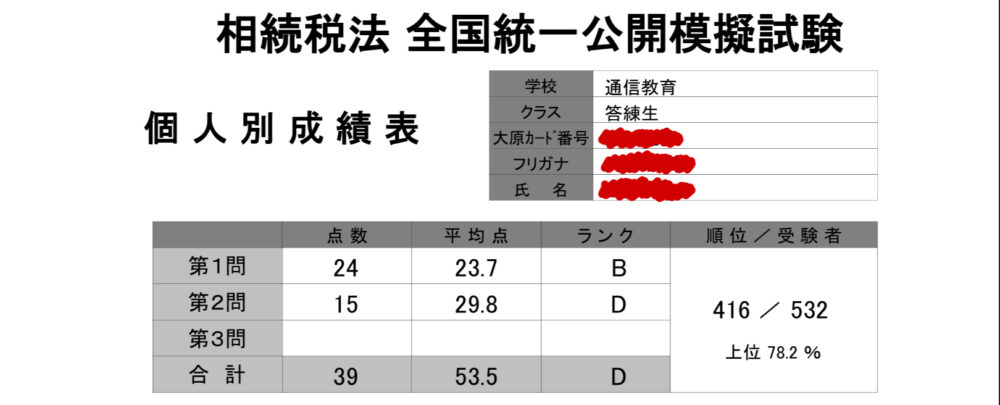

TACの公開模試はC判定、大原の全統もD判定で折れそうでした。

初学は答練1周目の成績は気にせず、2周目以降に点数が取れればOKだと思います。

筆者も2周目3周目には、時間内に8割以上取れるようになりました。

成績が悪すぎて、TACの成績の画像を保存し忘れました(汗

恐怖の本試験問題

理論はムラがあるまま、計算は戦えるくらいには仕上げて本試験へ。

本試験で初めて、理論を書く手が震えました。

「これに合格すれば税理士試験が終わる」

そう思うと、いつも以上に慎重になり解答に時間がかかります。

理論は昨年も出た「みなし個人」の出題がありましたが無難に解答。

計算は法定相続人の算定で、質疑応答事例からのマイナー論点が出題されました。

法定相続人を間違うと連動して、財産評価以外の大部分は失点してしまいます。

専門学校の講評動画では「他ができていれば大丈夫」らしいですが、どうなんでしょうか・・・

もちろん筆者も間違えて、自己採点はボーダー以下。

優秀なX内でも法定相続人を正答している受験生はほぼいないのでワンチャンあるかと期待しています。

税理士試験を諦めそうになったとき

過去の自分と比べてみる

初受験から9年も経ってしまいました。

受験を辞めようと思ったことはありませんが。

やる気が出ないとか、結果が出ないとか、病んでる時期もありました。

税理士試験のゴールはまだですが、9年前より確実に前に進んでいると思うようにしてます。

あわせて読みたい

休む

それでもダメなら休んでました。

本当に税理士になりたければ必ず戻ってきます。

身体を壊すぐらいなら休みましょう。

筆者も令和2年度は未受験で遊びまくりでした。

働きながらの受験はストレスが溜まります。

仕事してるせいで受からないみたいなね、言い訳なんだけど。

税理士試験のブログを読む

税理士試験のブログや合格した税理士先生のブログを読むのもオススメ。

税理士を目指した理由を思い出して、やる気が出ます。

このブログもそうなれるように運営しています。

税理士試験で人生が狂わないために

デッドラインを決めておく

税理士試験は犠牲にするものも多いです。

人生が狂わないために、デッドラインは決めておきましょう。

個人的に年間1,000時間以上で3年間、本気で勉強して会計科目1科目も合格できないなら一度考えるべきかと。

簡単に仕事を辞めない

仕事を辞めても合格できる保証なんてないです。

そこそこの年齢の場合、簡単に仕事を辞めてはいけません。

アホな筆者の真似はやめましょう。

税理士試験挑戦記まとめ

だいぶ長文になってしましましたが、筆者の受験歴についてまとめました。

これから税理士試験に挑戦する方や諦めかけてる方は、凡人の受験歴を見てやる気を出してもらえれば。

この記事が何かのヒントになれば嬉しいです。