税理士試験の登竜門、簿記論。

簿記2級から挑戦している受験生は、難易度の違いに驚いてる頃でしょうか。

- 各論点の難易度が高い

- 試験範囲が広すぎ

- 過去問が難しすぎる

筆者は簿記論が大っ嫌いです、なにせ4回目でやっと合格しましたから。

簿記論は解答手順を工夫しないとなかなか合格できませんよ。

合格レベルの実力があっても解答手順を間違えると落ちる怖い科目。

一般的に日商簿記1級合格者は「簿記論は余裕」と言われます。

筆者も日商簿記1級に合格し、簿記論を受験しました。

どの年も専門学校の順位は合格レベルと言われる上位30%以内でした。

しかしその後4回も受験することに。

なぜ4回も受験することになったのか。

それは簿記論が簡単な問題さえ全部正答すれば受かる科目だということを知らなかったから。

たしかに簿記論は範囲も簿記2級に比べると広範囲ですし、内容も比べ物にならないくらい難しいです。

ただ「合格すること」に焦点を合わせたら、そんなに難しくはないのでは?という話。

簿記論の勉強してるけど心が折れそう・・・

過去問が難しすぎて受かる気がしない・・・

こんな思いで悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

この記事でわかること

- 簿記論合格のために重要なこと

- 勉強内容の難しさと合格しやすさは別

- 合格のための具体的な解答手順

- 効果的な勉強法

- 成績優秀者がおちいる罠

簿記論は取捨選択が最重要

簿記論の計算は難しい

簿記論を勉強中の方は問題の難しさに絶望していませんか?

しかもこのレベルで税理士試験の入り口、税法はもっと難しいとか。

入り口でこんなに難しいならもう無理だ、諦めよう。

こう思う気持ち、わかります。

でも筆者が受験してきた中で、計算問題は簿記論が一番難しいです。

税法の計算はもっと簡単です、安心してください。

簡単な問題から手をつける

簿記論は税理士試験科目の中でも、計算の難易度はかなり高いです。

なので手を付ける問題とやってはいけない問題の取捨選択が最重要。

簿記論の試験問題は2時間で絶対に解き終わりません。

簿記論は合格レベルの受験生でも解答の順番を間違えると「やらかしてしまう」可能性が高い科目。

これが筆者のように簿記論でハマってしまう受験生の典型です。

難しい問題はやらなくてOK

簿記論の合格のためには、難しい問題に手を付ける必要はありません。

回によっては簿記2級レベルにプラスアルファの知識で受かる回もあるぐらいです。

とにかく基本問題、「みんなが解ける問題」の精度を徹底的に上げてください。

そう考えると広い試験範囲の中でも重要じゃない論点が見えてくるはずです。

細かいところは気にせずに基本問題を重視して復習しよう。

過去問では頻出論点を優先する

あなたが今、解けなくて悩んでいる問題は本試験でも「やらなくて良い問題」かもしれません。

そう言った論点は後回し、最悪本試験に間に合わないようならやらなくてもいいです。

過去問で毎回出題されるような頻出論点、かつ、簡単な問題をまずは優先して極めてください。

合格するための簿記論の勉強法

基本問題を徹底する

基本的にテキストの例題とトレーニングの基礎レベルだけで大丈夫です。

実際に筆者は合格した4回目の受験のときは基礎問題しか解いていません。

4年目のTACの答練は上位20〜30%の間くらいの成績、全国模試はA判定。

この勉強方法では専門学校の答練の成績は伸びないかもしれません。

でも受かります。

答練の順位は気にしない

簿記論の本試験は合格レベルに達していない記念受験者の数が多いです。

専門学校の受講生より本試験の受験生レベルは確実に低いので、答練の成績は気にしなくてOK。

Aランクがしっかり取れていれば上位30%程度には入るのでそれで充分です。

基本問題を薄く広く

簿記論はある程度の実力がある方なら、本試験で実力を答案用紙に反映させる「発揮力」さえあれば合格できます。

応用レベルは時間のある方のみ、研究レベルはやらなくても大丈夫。

あまり細かい論点を気にするより全範囲の基礎問題を優先して押さえましょう。

あとはひたすら過去問や答練でアウトプット練習を積んでください。

点数よりも内容にこだわれ

点数が何点かよりも点数の内容にこだわってください。

これらを解き終わったら必ずチェックしましょう。

本試験で迷っている時間はない

「わからない問題が気になるなら試験後に家に帰ってからやってください」

これは簿記論のA講師がよく言っていた言葉です。

わからない問題は3秒で切り捨てましょう。

難問に手を付けていては本試験でも手が止まってしまいます。

過去問や答練の時でもこのことは意識してほしいです。

答練の設定時間を短くしてAランクだけを取る練習も効果的。

苦手論点はまとめ解きで克服する

苦手論点は可能な限り作らない

簿記論は範囲も広いですから、苦手論点も出てくるはずです。

それでも特に本支店会計などの構造論点は苦手にしたままではいけません。

もし本試験で出題されたら即終了となってしまいます、これだけは避けましょう。

苦手論点はその論点について、まとめて解くのがオススメです。

苦手論点を克服するために、答練ごとに何の論点が出題されていたかメモしておきましょう。

TACなら復習しやすいように解説に論点表があるはずです。

ひたすらできるまで繰り返す

テキストの簡単な例題から、段々と難易度を上げていきます。

答練は苦手論点のみをつまみ食いで解きましょう。

問題ごとに日付と出来をメモし、出来なかった問題は間隔を空けずに早めに解き直しをします。

何度も繰り返すうちに必ずできるようになります、頑張りましょう。

【簿記論の過去問】具体的な解答手順

優先すべきはAランク

基本的には日商簿記1級と同じでA→Bランクの順番で解答することで点数が安定してきます。

実力がある人ほどBランクが解けるのでそこで時間を使ってしまい、本当に解くべきAランクに手を付けないで終わってしまいます。

これは絶対にやってはいけません、これが成績優秀者がおちいる簿記論の罠です。

解答する順番は「Aランクを全て終えてからBランク」を徹底しましょう。

素読みの重要性

簿記論は「点数をかき集める」イメージで解きましょう。

各設問ごとに最後まで解き切る必要はありません。

ある程度で先に進む勇気が必要です。

問題の素読みも他の科目より重要。

多少の解答時間を削ってでも問題のランク分けは行ってください。

芋づる式の問題に注意

問題によりますが例えば

こういった(1)が正解していないと(2)も絶対に合わないような「芋づる式」の問題があります。

このタイプの問題は(1)の解答に自信がない場合は(2)は飛ばして次の問題を先にやるべき。

正答できる可能性が低いのに、時間を使うのはもったいないからです。

第3問総合問題の解き方

第3問の総合問題でも集計が多いところよりは、まず問題後半の集計がない論点で確実に基礎点を確保しましょう。

「現金預金」「消費税」などはパッと見て集計が多ければ飛ばします。

転記のみで取れる問題は素読みの段階で処理します、絶対に落としてはいけません。

大事なのは全体のバランス

大事なのは大問ごとのバランスです。

筆者の経験上、第3問で高得点でも第1問・第2問のどちらかで「全然ダメ」レベルの時は落ちています。

全ての大問のAランクは満遍なく取りつつ、得意な論点で得点を上乗せする。

このような答案を作るように意識しましょう。

簿記論の合格は考えてるほど難しくない

簿記論の受験生レベルは高くない

簿記論は合格率約15%の難関で、税理士試験の受験生の多くが最初に受ける科目です。

なので税法科目にくらべて

ちょっと受けてみようかな

ぐらいの軽い気持ちで受験している、いわゆる「記念受験者」の数が最も多い科目。

専門学校の答練で上位30%程度の方であれば、総受験者の上位15%に入ることは可能です。

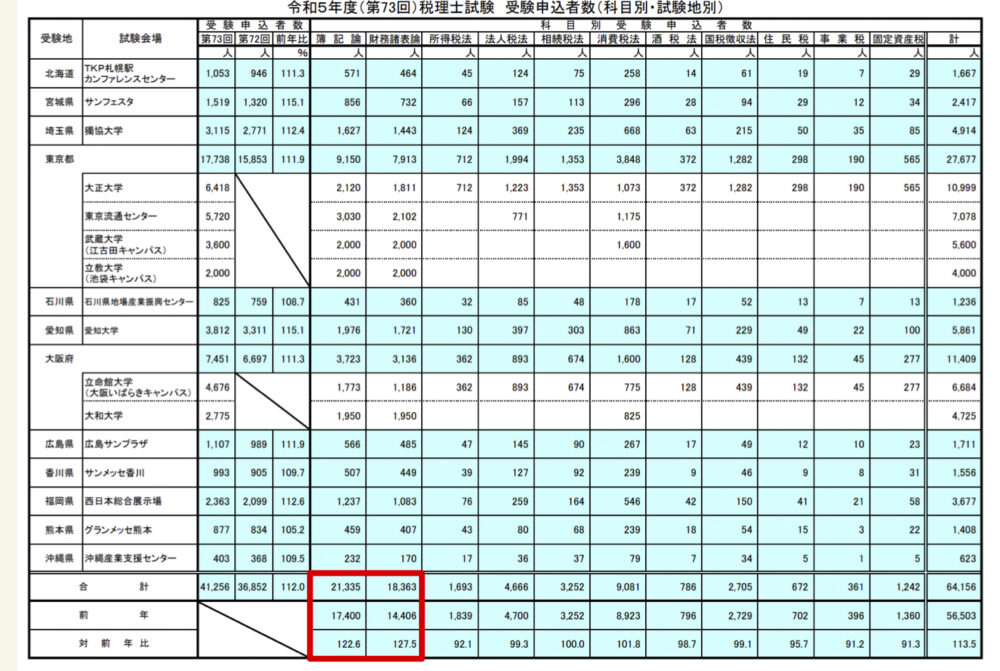

受験資格暖和の影響

令和5年の本試験から法改正により簿記論は誰でも受験できるようになりました。

全体的に減少傾向の他科目に比べて、簿記論は前年比20%以上も受験者数が増加。

はっきりいってこれはこれから受験する方にとって大チャンスです。

相対試験の税理士試験の場合、受験者数の増加=合格者数の増加になるからです。

全ての論点を完璧にする必要はない

TACや大原の教材は出てしまったときに

テキストに載ってない問題が出たから落ちた!

と言われないようにかなり網羅的になっています。

これが簿記論の勉強が難しいと感じる理由。

しつこいですが、簿記論の本試験は簡単なところを取れれば受かります。

勉強内容が難しくても、合格するのは戦略さえあれば難しくありません。

簿記論の勉強時間

簿記2級から簿記論の勉強時間

簿記2級レベルから簿記論合格レベルまでは800から1,000時間は見ておくべきです。

間違っても資格学校の標準学習時間で受験プランを考えてはいけません。

簿記2級とは全くレベルが違います。

簿記1級から簿記論の勉強時間

簿記1級合格者であれば、簿記論は過去問や答練の演習中心でOKです。

講義視聴などのインプットに時間を使うより、早めに簿記論のボリュームに慣れておきましょう。

演習中心なので300から400時間あれば合格レベルに届きます。

勉強時間を確保できるなら、財務諸表論や学習ボリュームの少ないミニ税法をプラスするのもアリです。

あわせて読みたい

簿記1級と簿記論の同時学習

簿記論は簿記1級と違い工業簿記と原価計算はありません。

あるのは商的工業簿記という簿記2級レベルの論点だけ。

簿記論は簿記1級の商業簿記と80%以上出題範囲が同じです。

同時学習は無理ではありませんが、個人的に税法の受験資格のためなら全経上級をオススメします。

全経上級は日商1級より努力が報われやすい試験。

3年目からは専門学校を変えるのもあり

答練の傾向は毎年同じ

もし筆者のように不運にも2回不合格になった方には、3年目からは専門学校を変えることをオススメします。

通っている専門学校が悪いということではありません。

ただ3年も同じ学校に通うと答練などの傾向が大体わかっているので新鮮味に欠けます。

初見問題への対応を鍛える

答練は基本的に過去の答練や過去問を少しいじったくらいの問題が多いので。

簿記論に限らずですが「初見の問題での発揮力」は超重要。

なので答練だけでも他校のものを受けるのは3年目ならありです。

あわせて読みたい

会計科目はさっさと終わらせましょう

簿記論は「やらかしさえしなければ」「基本問題を全て取り切れば」合格できる科目。

3年目からはほとんど知ってる論点なので、勉強自体飽きてきます。

改正も無いですし、簿記論は出来る限り2年以内に受かりましょう。

皆さんが筆者のように4年も受験しないことを願っています。

会計科目は改正もないので受講料の安いスタディングがおすすめです。