法人税法に3回目の受験で合格できました。

この記事では、税理士試験の最難関科目である法人税法について3年間で感じたことを解説。

法人税法を合格すれば、税理士試験のゴールが見えてきます。

できるだけ効率的に勉強できるように、情報を提供します。

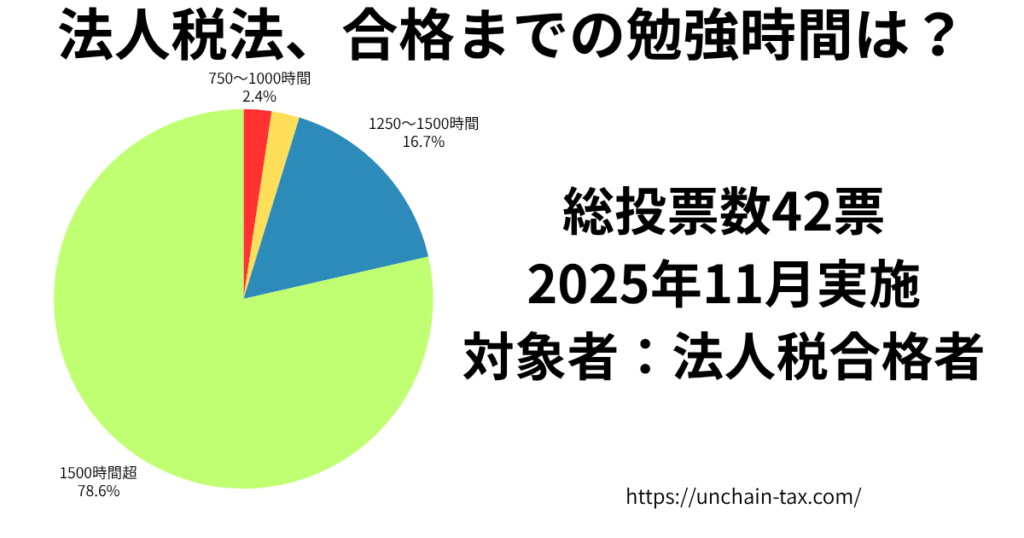

Xで法人税法の合格者に実施した、アンケートの結果も紹介します。

【税理士試験】法人税法の一発合格に必要な勉強時間とは?

法人税法の合格者に実施したアンケート結果

Xで法人税法の合格者に実施したアンケートの結果は、以下のとおり。

一発合格に必要な勉強時間とは?

アンケートの結果から、一発合格に必要な勉強時間は以下のとおり。

【税理士試験】法人税法の概要

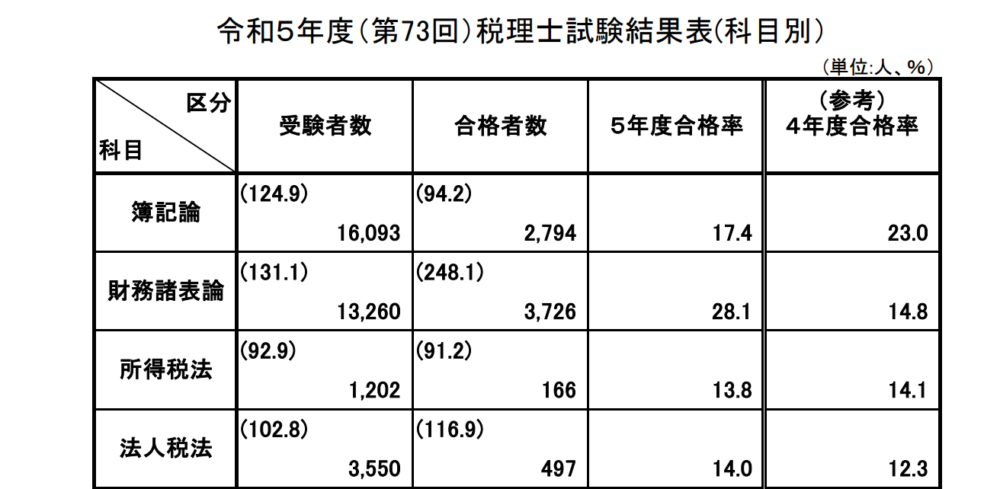

法人税法の受験者数・合格率

令和5年度の法人税法の受験者数は3,550人。

直近の合格率は、約14%で推移しています。

| 年度 | 合格率 |

|---|---|

| 令和5年 | 14.0% |

| 令和4年 | 12.3% |

| 令和3年 | 12.8% |

| 令和2年 | 16.1% |

| 令和元年 | 14.7% |

| 平均 | 14.0% |

法人税法は選択必須科目

法人税法は選択必須科目。

官報合格(5科目合格)を狙う場合、法人税法又は所得税法のどちらかに必ず合格する必要があります。

つまり、逃げられません。

法人税法は税理士試験の最難関科目

法人税法は、税理士試験最大のヤマ場です。

法人税法に何年も合格できない受験生はたくさんいます。

合格すれば実務でも高い評価を受けることができます。

法人税法は膨大な学習量と難易度の高さから、税理士試験の中でも最難関とされています。

他科目との学習ボリュームや合格率を比較して全体像を知りたい方は、全科目の比較記事も参考にどうぞ。

所得税法との比較

同じ選択必須科目の所得税法と比較すると、法人税法のほうが受験者数も多く人気があります。

筆者も会計業界に7年間いましたが、法人税法は絶対に学ぶべきです。

法人税法と所得税法どっちにするか

個人的には法人税法をおすすめします。

所得税法の基本的な申告書なら、実務でなんとかなります。

法人税法の申告書は、体系的に学ばないと実務だけでは厳しいです。

法人税法と所得税法は選択必須科目の中でも人気がありますが、学習負担には大きな差があります。

演習量や教材の網羅性を重視するなら、TAC税理士講座の評判記事もチェックしてみてください。

【税理士試験】法人税法の難易度

計算問題のパターンが多い

法人税法の難しさは「とにかく量が多い」ことです。

体感では、簿財2科目のボリュームより圧倒的に法人税法がキツい。

第3問の計算だけでも、様々なパターンがあります。

初学の場合、計算パターンを覚えるだけでも大変です。

法人税法の暗記量

法人税法は、理論の暗記量もハンパないです。

TACの理論マスターに収録されている理論は約120題。

個人差がありますが、見開き1題覚えるのに早くても3から4時間。

全部覚えるなら、理論暗記だけで500時間以上はかかるでしょう。

個々の論点はそれほど難しくない

一部の論点を除いて、各論点はそんなに難しくありません。

計算は簿記論のほうが難しいですし。

理論は計算とリンクしているので消費税・相続税に比べて覚えやすいです。

問題になるのは、膨大な量の知識を整理できないこと。

法人税法は、ひたすら量で圧倒してくる科目です。

受験生のレベル

法人税法の勉強をするには、会計科目の知識が必要になります。

簿記論・財務諸表論に合格した受験生のほとんどが、次に選択するのが法人税法。

受験生レベルは会計科目より明らかに高いです。

近年の本試験の傾向

理論も計算も、とにかくボリュームが多いです。

2時間では解き終わりません。

合格レベルでも取捨選択を間違えれば落ちますし。

逆に難問は配点が低いことを考えれば、初学者でも運が良ければ受かるでしょう。

普段の問題演習から解答順を考えて練習しておこう

ワンミス=即アウトではない

法人税法は比較的、努力が報われやすい科目です。

合格レベルに達するまでは大変ですが、経験者と初学者の差はボリューム的に簡単には埋まりません。

本試験でも、ミニ税法のように「ワンミス=また来年」にはなりません。

勉強時間が確保できるなら、おすすめの科目です。

【税理士試験】法人税法は独学で合格できるのか

凡人には不可能

過去に独学で合格された受験生もいるようですが。

法人税法は独学での合格が極めて難しい科目です。

模試や講師のフォローを活用したい方は、大原税理士講座の口コミ記事が参考になります。

税法科目は専門学校必須

税法科目は毎年改正があり、改正項目は本試験でも出題されやすいです。

専門学校は改正論点を教えてくれますし、直前の答練にも出題してくれます。

改正論点を自分で調べるのは時間の無駄です、まずは専門学校のカリキュラムを完璧にしましょう。

税法は大原かTACがおすすめ。

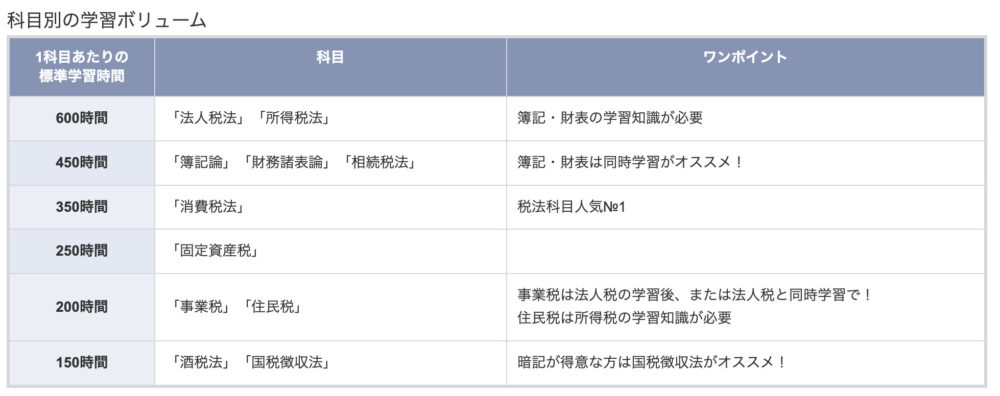

【税理士試験】法人税法の勉強時間

法人税法の標準勉強時間

専門学校では、法人税法の勉強時間は600時間とされています。

これは専門学校のカリキュラム消化にかかる時間。

| 科目 | 勉強時間の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 法人税法 | 600~700時間 | 理論・計算ともに難易度高い |

| 所得税法 | 600~700時間 | 個人課税の知識が必要 |

| 相続税法 | 400~500時間 | 理論重視・計算は比較的シンプル |

1日2時間、1年間勉強すれば受かるような科目ではないです、絶対に。

理論暗記500時間+カリキュラム消化700時間、合計1,200時間は最低でも覚悟しておきましょう。

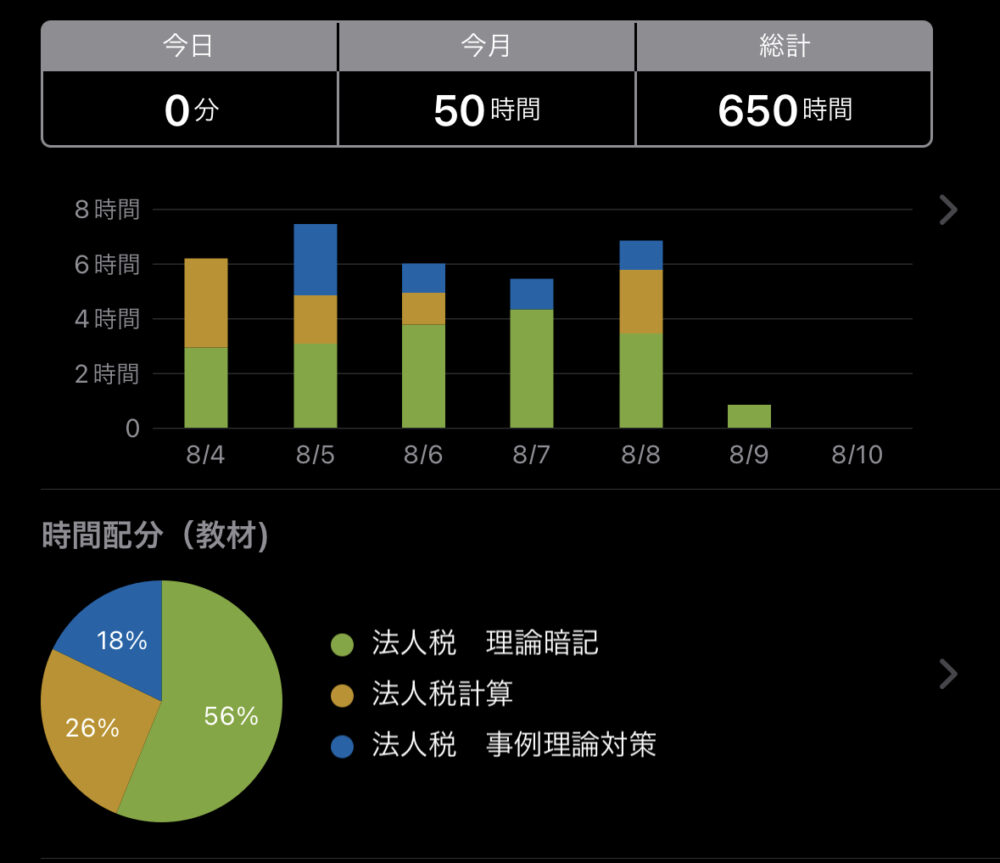

法人税法の実際の勉強時間

筆者の法人税法合格までの実際の勉強時間を紹介します。

大体ですが合計で1,950時間になります。

1,400時間を超えたぐらいで、一気に理解が進んだ感覚があります。

専門学校の学習時間の3倍ですね。

アンケートの結果からも、実際には標準時間を大幅に超えて学習している合格者が多数です。

【税理士試験】法人税法の具体的な勉強法

計算は基本論点を中心に

近年の本試験でのボリュームを考えると、各論点の難問レベルまで習得する必要はありません。

それよりも膨大な数の論点を、薄く広く復習すべきです。

本試験で合否をわけるのは、どの科目も基本論点の出来。

法人税法も同じです。

テキストの例題レベル、トレーニングの基礎レベルを中心に復習しましょう。

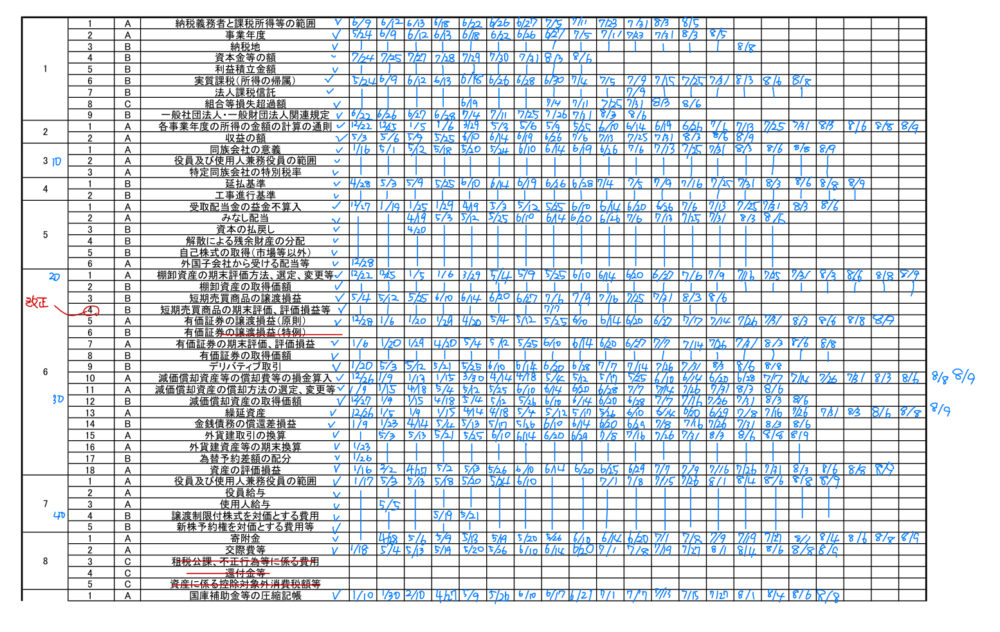

理論暗記と計算演習のバランス

法人税法の直前期は、理論の覚え直しと回転に相当時間を使います。

3年目はCランク理論と特別勘定などを除いて、理論100題を回していました。

本試験の直前は、1周するのに大体10から11時間。

理論の回転プラス、計算の演習もしなければいけないので、勉強時間をどう配分するかは重要です。

筆者の場合は「もう大丈夫だな」と思う理論は、チェックマークを付けて回すペースを落としました。

浮いた時間で、計算の総合問題や事例理論の対策をしました。

法人税法の頻出論点

計算の基本問題と理論がある程度固まって、余裕があれば計算の頻出論点の応用まで解けるようにしておきましょう。

初学の場合は、時間の関係でここまでは無理かもしれません。

とりあえず基礎が固まってれば本試験は戦えます。

応用理論・事例理論対策は理論ドクターと直前テキストで

法人税法は理論の出題形式も様々です。

理論マスターの暗記で対応できるのは、ベタ書きの問題だけ。

応用理論・事例問題に対応するには、「暗記した理論の中から解答に必要な部分だけを取り出す理解力」が必要になります。

これは理論ドクターと直前テキストで練習しましょう。

筆者の場合、初学のときは時間の関係で事例理論対策までは無理でした。

過去問演習は重要

過去問は絶対にやりましょう。

理論問題は何回もやる必要はありません、同じ問題は出ないので。

計算問題は繰り返し解くのもありです。

本試験の問題は、専門学校の答練とは違います。

作りの荒い、指示不足で雑な問題。

それでも本試験当日は、解かなければいけません。

問題の不備は、税法科目の本試験では「あるある」です。

本試験でびっくりしないように、過去問で対応力を付けておきましょう。

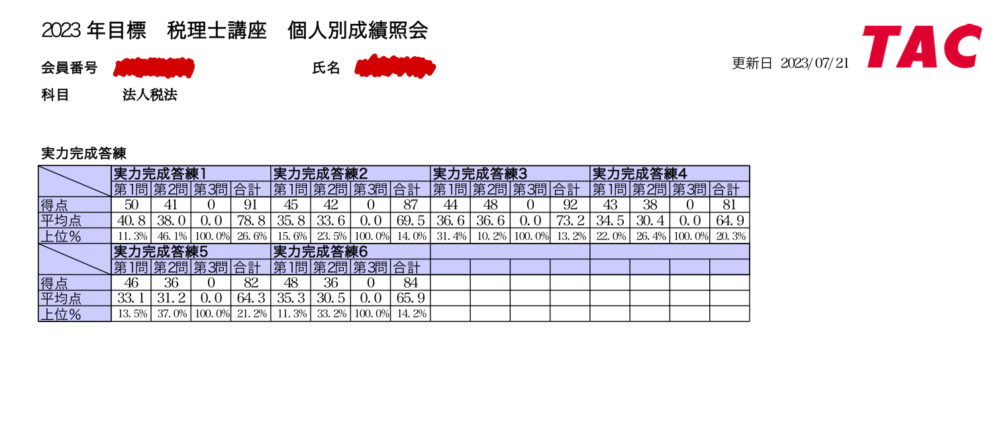

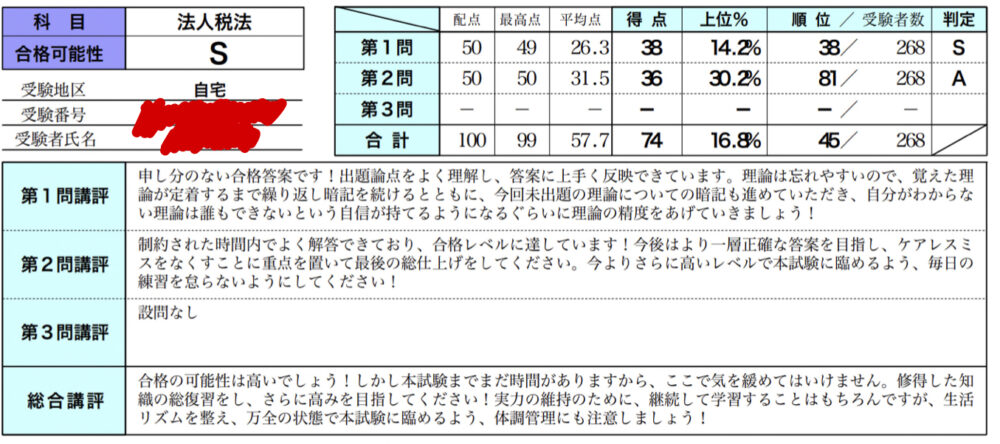

法人税法に合格した年の筆者の成績

上級コース

3年目で不甲斐ない成績ですが晒します。

上級コースの受験生レベルは、直前期より明らかに高いです。

8割取っても上位30%以内には入れません。

ミスなく完璧に近い答案で、やっと成績上位者といった感じ。

上位者リスト(上位20%以内)に載ったのは2回でした。

直前期

直前期は全て30%以内に入ることができました。

ワンミス、ツーミスあっても30%以内に入れたのは自信になりました。

上位者リストには5回?載ったかな。

本試験もイケるのでは?と思い始めます。

全国公開模試

TACの公開模試は数年ぶりのS判定。

全体順位で上位7%くらい。

これもかなりの自信になりました。

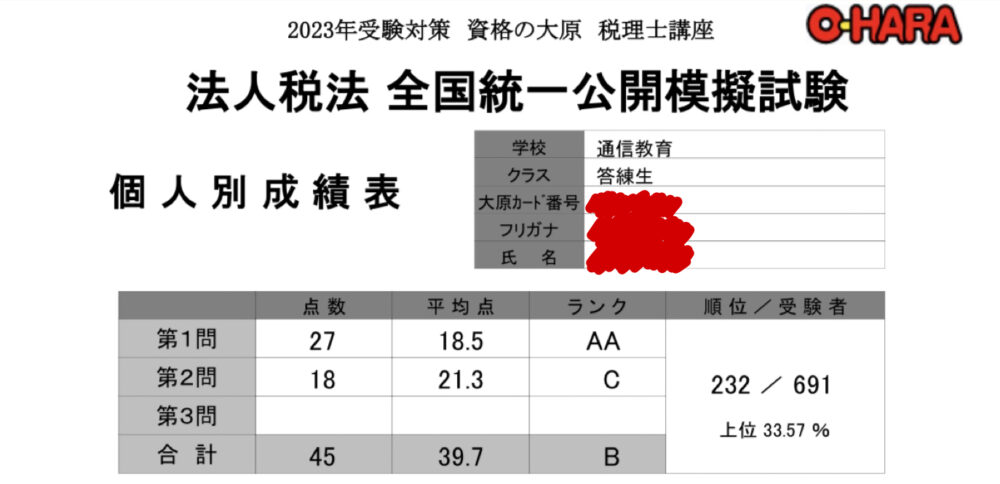

大原全統

TACのカリキュラムでそこそこの成績だったので、初めて大原の全統も受けました。

計算はTAC生には未学習の論点が出題されて爆死。

理論はTACの理論マスターベースで解答してもある程度の点数もらえました。

全統の結果を受けて本試験は計算そこそこ、理論で勝負の方針を固めました。

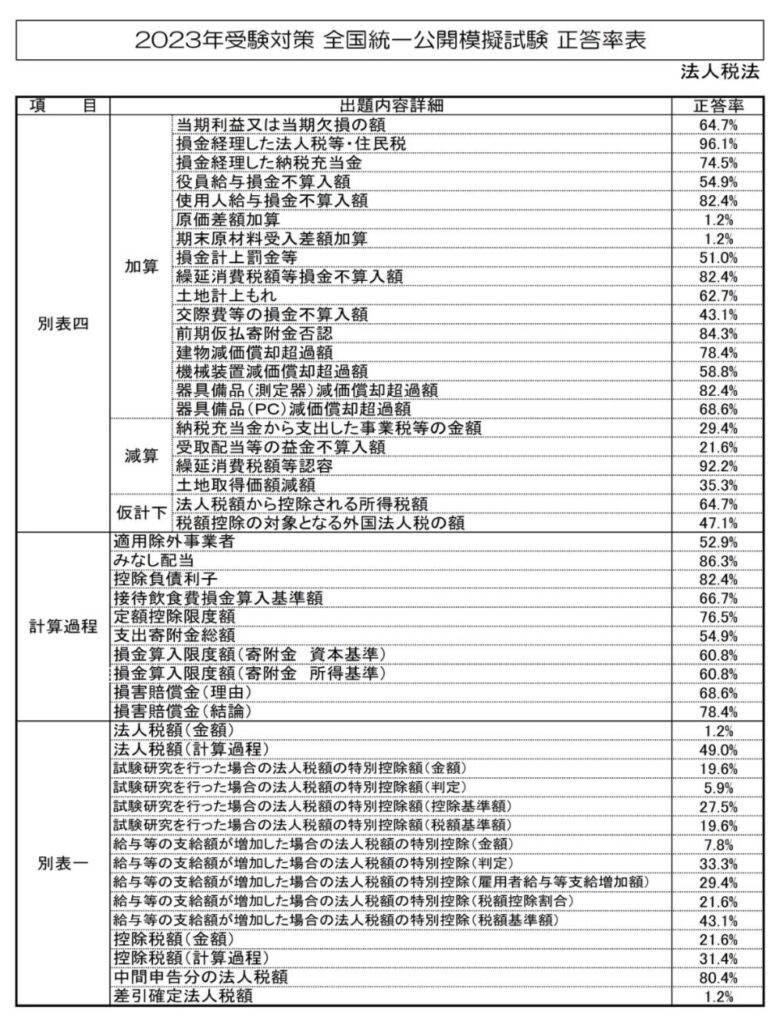

大原の問題はボリューム・難易度ともに取捨選択の練習に最適。

計算問題の正答率が出るのはすごくいいですね、値段も数千円なので受けることをおすすめします。

他専門学校の模試について

メインの専門学校で、カリキュラムをきちんと消化できているなら受けるのはアリ。

個人的に全国模試はTACにしろ大原にしろ、自校の受講生が有利になるように作っている感覚を受けました。

アウェイの模試は成績を気にしすぎず、情報収集のつもりで受けるのが精神的に楽です。

大原全統で出題されたTAC生の未学習論点も、最終講義でしっかり補完されていたのでTAC生は基本カリキュラムを消化するだけでいいです。

TACのカリキュラムはさすがですね。

大原全統が気になるなら大原税理士講座の口コミ記事もどうぞ。

【税理士試験】法人税法、本試験の戦い方

法人税法の合格レベル

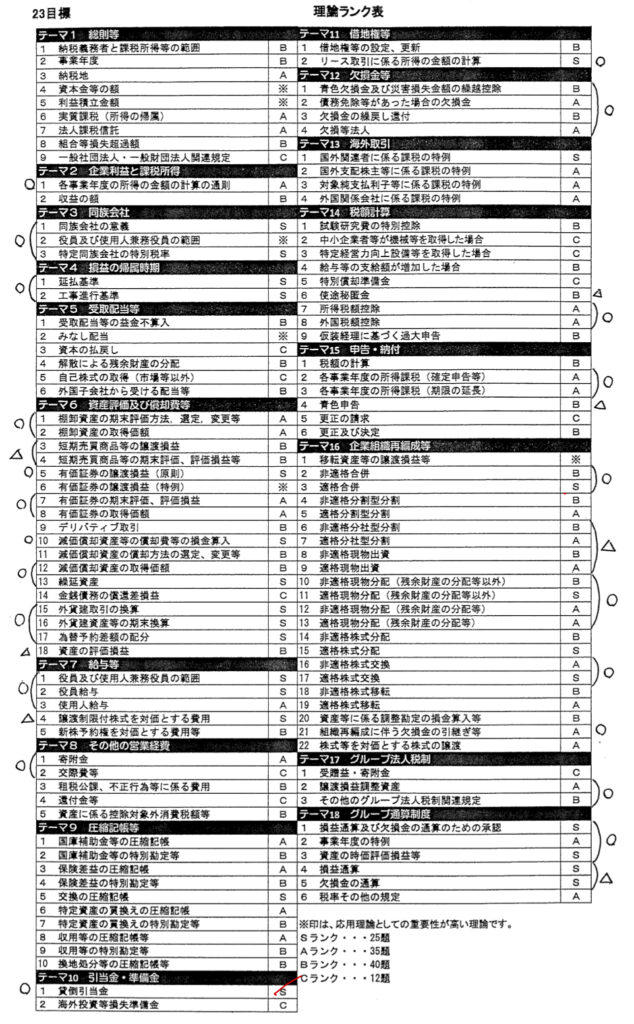

TACでは直前期に本試験の予想を加味して、理論のランクが変わります。

画像の〇と△は担当講師の出題予想です、信じるかどうかはあなた次第。

筆者が考える法人税法の合格レベルは以下。

ただ一発勝負の本試験ではこれだけでなく、最高の答案を作る戦い方も別途考えておく必要があります。

理論は書きすぎない

72回の本試験では、全体のボリュームを把握することをせず悔しい思いをしました。

なので73回ではまず素読みをして、理論も計算もみんなが解けるであろうAランクから手を付けることを決めていました。

規定ベタ書きは時間的に書けませんでしたが、作文対応で理論は全て解答。

問題のボリューム次第で「書けるけど書かない」思考は税法の本試験では重要です。

白紙はできるだけ作らない

覚えてないCランク数題を除いて「書ける理論は絶対に書く」ことも事前に決めていました。

各理論の主要な柱だけでも、最悪結論を一言だけでも書く。

わからなくても全力でプラス1点を取りに行く。

あまり細かい柱より「全体的に大事な柱を外さない」ことを意識して本試験を受けました。

結果的に後悔のない答案が作れました。

筆者の解答手順

理論50から55分、計算65から70分をベースに問題のボリュームによって変えます。

理論から解いて計算へ、時間が余れば理論に戻って書き足します。

理論、計算いずれも全体的に素読みして正答率が高いであろう箇所から解答。

理論は全体的に重要な柱だけをまず書いて白紙がないように。

あとは理論を書き足すか、計算を進めるかは問題とそのときの勘次第です。

計算は「手を付けた箇所は絶対に正解する」つもりで解きましょう。1分でも無駄にしてはいけません。

働きながらの法人税法受験

1年目は初学者コースで基礎固め

働きながらの法人税法は、カリキュラムについて行くだけで大変です。

個人的に一発合格を目指すのにおすすめなのは、割り切って基本論点に絞って勉強することです。

計算は頻出論点、理論ABランクの◎や専門学校の予想を中心に暗記します。

特殊論点は直近の本試験で出題されたものはやりません、怖いですが。

運頼みですが学習時間が充分に取れない社会人が一発合格するには、リスクを覚悟で範囲を絞る必要があります。

絞った論点は「必ず正答できる」ぐらいやり込みましょう。

最初から2年で合格を目指すなら、初年度は価格の安いスタディングで基礎固めするのがオススメです。

2年目は経験者コースで応用論点まで

2年目以降は、大原かTACで本気で合格を狙います。

直前期は上位20%を目指します。

理論は全暗記を目標、計算も応用と特殊論点まで広げましょう。

法人税法はとにかくボリュームが多いです、時間が取れない社会人は2年計画ぐらいが普通。

【税理士試験】法人税法の一発合格に必要な勉強時間まとめ

法人税法のリアルな勉強時間と勉強法について解説しました。

法人税法は本当に大変ですが実務で役に立ちますし、勉強も面白いです。

合格すれば税理士試験突破が見えてきます。

未来に向かってコツコツ頑張っていきましょう。

勉強時間次第ですが、働きながらだと初年度はスタディングで基礎固め、2年目はTAC・大原の作戦をおすすめします。

この記事が、法人税法受験生の役に立ったら嬉しいです。

法人税法は、時間と労力を要する難関科目です。

合格後のキャリアアップを考えるなら、転職エージェント比較記事もチェックしておくと役立ちます。

あわせて読みたい