自己採点でギリギリボーダー届かんかった・・・

次の科目に進むべきか、悩む・・・

本試験後に各専門学校の模範解答で自己採点した結果、ボーダーライン付近の場合はその後の選択肢に悩みますよね?

次の科目に進むべきか、それとも同じ科目を再受講すべきか。

合格発表まで約4ヶ月、年内の勉強時間は非常に大切です。

筆者はこれまで9回受験していますが。

自己採点は大原とTACの2校のみ行います。

合格確実ラインには1度も届いたことはありません。

いつもボーダーライン付近。

それでも受かるときは受かりますし、落ちるときは落ちます。

その違いは何なのでしょうか?

この記事では大原とTACのボーダーラインの信憑性について検証していきます。

この記事でわかること

- 筆者の合格時の得点と内容

- 合格時の答案からわかること

- ボーダーライン付近での科目選択

合格時の得点と内容

筆者のこれまでの9回の受験歴をまとめます。

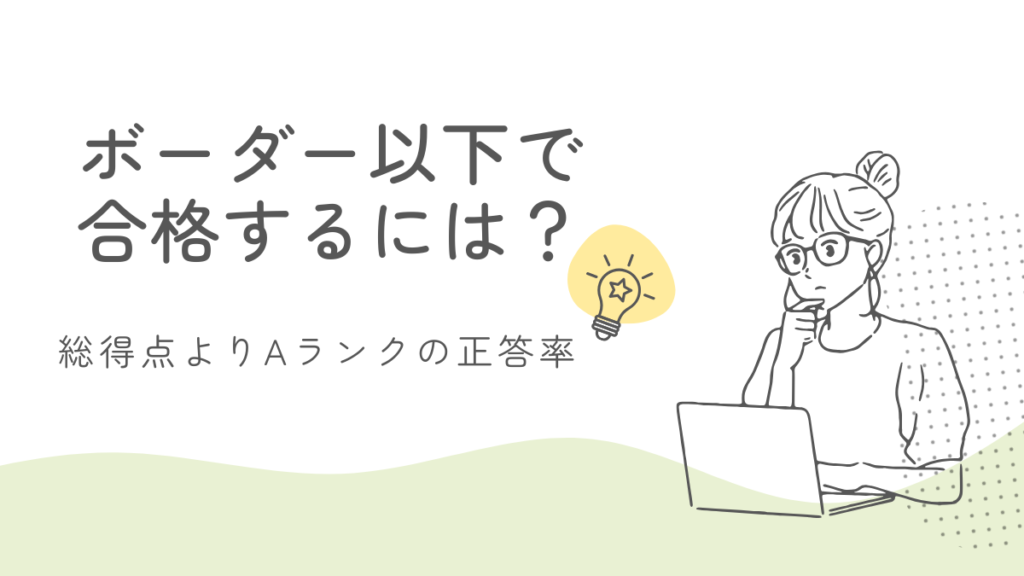

| 年度 | 受験科目 | 大原採点 | TAC採点 | 内容 | 結果 |

|---|---|---|---|---|---|

| H28 | 簿記論 | ギリ届かず | ギリ届かず | 第1問でやらかす | A判定 |

| H28 | 財務諸表論 | ボーダー | +2 | 特になし | 合格 |

| H29 | 簿記論 | ギリ届かず | ボーダー | Aランク落とす | A判定 |

| H29 | 消費税法 | 届かず | 届かず | 記念受験 | B判定 |

| H30 | 簿記論 | ギリ届かず | ボーダー | 新株予約権スルー | A判定 |

| H30 | 消費税法 | ボーダー | ボーダー | Cランク白紙 他は良好 | 合格 |

| R1 | 簿記論 | ボーダー | ボーダー | 簡単な箇所中心、CFまずまず | 合格 |

| R2 | 受験せず | コロナ影響。簡単回で無念 | |||

| R3 | 法人税法 | ギリ届かず | +3 | A理論・事例落とす | 不合格 |

| R4 | 法人税法 | ギリ届かず | ギリ届かず | A理論落とす・寄附欄ミス | 不合格 |

| R5 | 法人税法 | −7 | −8 | 理論当てはめ式、計算+2 | 合格 |

| R6 | 相続税法 | −9 | −2 | C理論書けたがA理論落とす | 不合格 |

| R7 | 相続税法 | +4〜5 | +6 | 理論完答、計算C捨てA優先 | 結果待ち |

まとめてみると何となく法則みたいなものが見えてきますね。

合格時の答案からわかること

合格答案から以下のことがわかります。

白紙があっても合格は可能

「理論で白紙があると受からない」というのは都市伝説です。

たしかに白紙は無いほうが良いですが、回によってはボリュームが多すぎる回もあります。

Aランクを白紙は即終了ですが、Cランクなら白紙でも合格できました。

令和6年の相続税法では、Cランクを丸々外しても合格した受験生が多数でした。

ボリュームが多すぎる場合の立ち回り

近年の本試験は2時間では解き終わらないボリュームです。

専門学校では理論ベタ書きに高配点が振られますが、本試験の実際の配点は不明。

令和5年の法人税法では、ベタ書きはほぼ書いていません。

その代わりに概要をなるべく規定の文言を使い、厚めに書きました。

自己採点では大きくボーダーを割りましたが結果は合格でした。

ボリュームが多い場合は理論は80%くらいの完成度でも、理論計算満遍なく解答することが大事です。

満点は不要です、理論40計算40で充分合格答案になります。

大原のボーダーは厳しめ

TACの配点は基本問題に傾斜気味の配点なので、高得点になりやすいです。

令和3年の法人税受験時は計算で稼いで、TACの配点ではボーダー越えでしたが理論のAランクを落としたので不合格。

大原は配点が細かいのでボーダーラインにはなかなか届きません、届いたら合格可能性は結構高いです。

大原、TAC両校でボーダー越えならかなり期待できますね。

大原が発表するボーダーはやや高めに設定されていることが多いです。

模試や講評の傾向を知りたい方は、大原税理士講座の口コミ記事、TAC税理士講座の口コミ記事を参考にしてください。

ボーダー以下でも合格することは全然ある

大事なのはAランクの正答率

自己採点でボーダーに届かなくても得点内容によっては全然受かります。

大事なのは「Aランクをしっかり取れているか」

令和4年の法人税法では、ボリュームの多さからほとんどの受験生はボーダー以下でした。

それでもAランクをしっかり正答した受験生は合格しています。

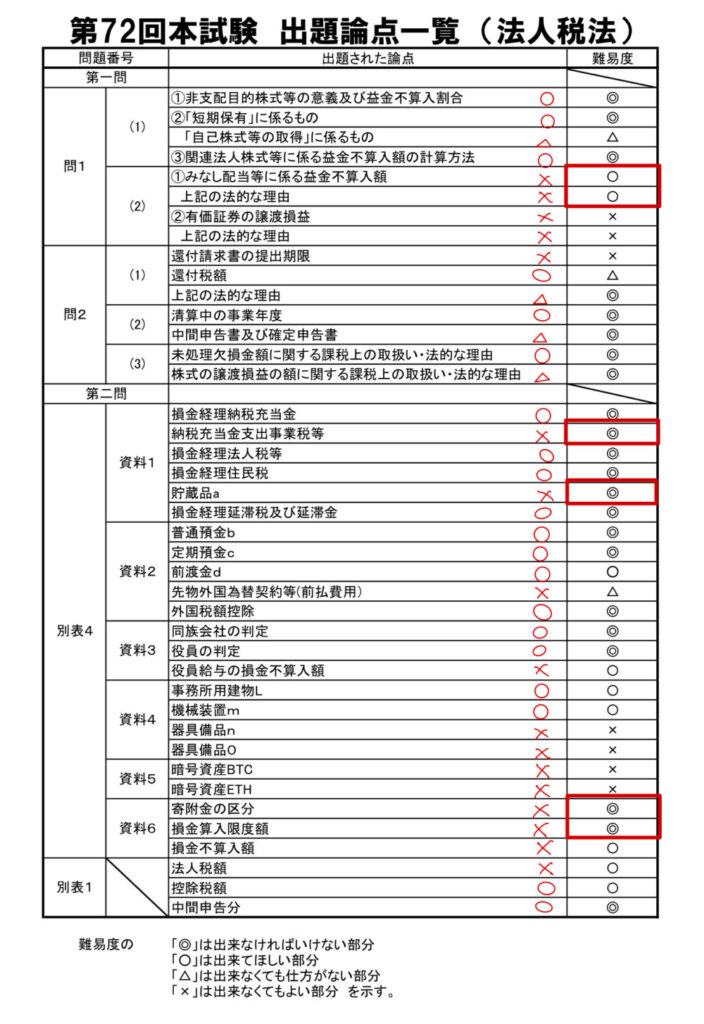

問題ランクの判断は大原、TAC共に本試験後にランク表が公開されるのでそれを使いましょう。

筆者は赤で囲ってあるAランクを大量に落としたので、自己採点で同じぐらいでも不合格でした。

↓こんな感じの一覧表です↓

事例理論の自己採点は難しい

理論のベタ書きや計算は客観的な正解がはっきりしています。

事例理論は「結論・規定・当てはめ」の形式で模範解答は作られていますが。

近年の本試験のボリュームを考えると、成績上位者でも模範解答のような分量は書けません。

計算とのバランスを考えると、どこかを削って解答する必要があります。

当然、専門学校の模範解答ベースでの点数は伸びません。

事例理論の自己採点は甘め〜厳しめで個人差があります。

実際の配点がどこに振られるかは試験委員しかわかりません。

次の科目に進むかどうかの判断基準

以上のことから、自己採点後に次の科目に進んでもOKなのはこんな方です。

筆者は基本、ボーダーちょい足りないぐらいなら次に進みます。

だって本試験まで全力で勉強した科目もうやりたくないからw

ボーダー付近の実力があれば、仮に不合格でも年明けからで充分追いつけますよ。

何よりも自己採点後にやるべき最重要事項はリフレッシュです。

我慢してたやりたかったこと、やりまくって次へのパワーを養いましょう。

充電が終わったら来年に向けて頑張っていきましょう。

この記事が判断の参考になれば嬉しいです。

ボーダーを超えたかどうかは次の科目選択に大きく影響します。

合格後のキャリアも含めて考えるなら、転職エージェント比較記事も合わせてチェックしておくと安心です。